80年来,可口可乐在世博会上的品牌叙事演变,从工业展示到体验经济

研究题目与研究对象

本文是根据加拿大拉瓦尔大学(Laval University)Van Troi Tran教授撰发表于《Food, Culture & Society》(食品、文化与社会)期刊期刊上的学术论文进行编译,原文标题为"Exhibiting Coca-Cola at universal exhibitions"(可口可乐在世界博览会上的展示),本文聚焦于可口可乐这一全球知名品牌在世界博览会(World's Fairs/Universal Exhibitions)上的展览实践与品牌叙事演变,研究跨度长达80年。 研究对象非常明确:可口可乐公司自20世纪30年代至2015年间在世界博览会上的展馆、展品及其传递的品牌叙事。研究时间跨度长达80余年,涵盖了1933年芝加哥世博会、1939/40年纽约世博会、1958年布鲁塞尔世博会、1964/65年纽约世博会、2010年上海世博会、2015年米兰世博会等重要展会节点。作者通过对可口可乐在这些展会上的展览设计、空间布局、影像资料、互动装置等多维度内容的考察,揭示了一个全球性品牌如何通过世博会这一平台构建、传播和演化其品牌形象。 研究背景 品牌的双重属性:独特性与稳定性 作者开篇即提出品牌的两个核心属性:独特性(singularity)和稳定性(stability)。品牌通过区别于其他品牌来构建价值,同时通过提供可预测的品质来保持稳定性。19世纪的世界博览会为生产者提供了展示产品、塑造品牌的绝佳机会。以法国罗克福尔奶酪(Roquefort)和香槟为例,它们通过强调地域特色、传统工艺、风土(terroir)等叙事来彰显独特性。 然而,可口可乐采取了完全相反的策略:它不依赖地域、传统或文化根源,反而通过强调其"无根性"(rootlessness)和"全球性"(global character)来建立品牌价值。这种反常规的品牌建构方式,使可口可乐成为研究全球化品牌叙事的理想案例。 世博会:工业资本主义与全球化的展示舞台 世界博览会自1851年伦敦水晶宫世博会以来,便是工业资本主义、技术进步与国际贸易自由化的象征。可口可乐自1893年芝加哥世博会首次亮相,便开始借助这一平台传播其品牌形象。世博会不仅是展示技术与产品的场所,更是展示意识形态、价值观和未来愿景的舞台。 作者指出,可口可乐的品牌名称本身就蕴含全球性:coca来自秘鲁的古柯叶,kola来自撒哈拉以南非洲的可乐果,这一配方象征着19世纪末商品国际流通的时代背景。可口可乐从诞生之初就是一个"全球饮料",其品牌Logo比其产品的味觉特性更广为人知。 从工业经济到知识经济的转型 作者引用Boltanski和Esquerre关于"增值经济"(economy of enrichment)的理论,指出自20世纪60年代西方国家去工业化以来,劳动力和生产成本在商品估值中的作用逐渐边缘化,而知识型活动(如消费者研究、物流分析、专利管理、营销策略)的重要性日益凸显。可口可乐自19世纪末便外包生产,专注于品牌管理与无形资产运营,是这一模式的先行者。 在"体验经济"(experience economy)的语境下,可口可乐在世博会上的展览不仅是产品推广,更是营造多感官沉浸式体验,收集消费者数据,测试新产品(如1982年的Cherry Coke、2010年的Coke Super Chill)。 研究的主要内容与发现 作者将可口可乐在世博会上的品牌叙事演变概括为从生产(production)到消费(consumption)的转变,具体分为以下几个阶段: 第一阶段:1930年代——工业生产的颂歌 芝加哥1933年世博会是可口可乐首次在世博会上进行重要的博物馆学展示。在大萧条的阴影下,世博会主题为"世纪进步"(Century of Progress),强调技术创新对经济发展的推动作用。 可口可乐展出了装饰艺术风格的"光之喷泉"(Fountain of Light):

每分钟可生产120瓶饮料的流水线装置 35英尺高的多层瀑布,通过彩色脉冲灯光模拟流水效果 展示了近25万片玻璃的视觉奇观

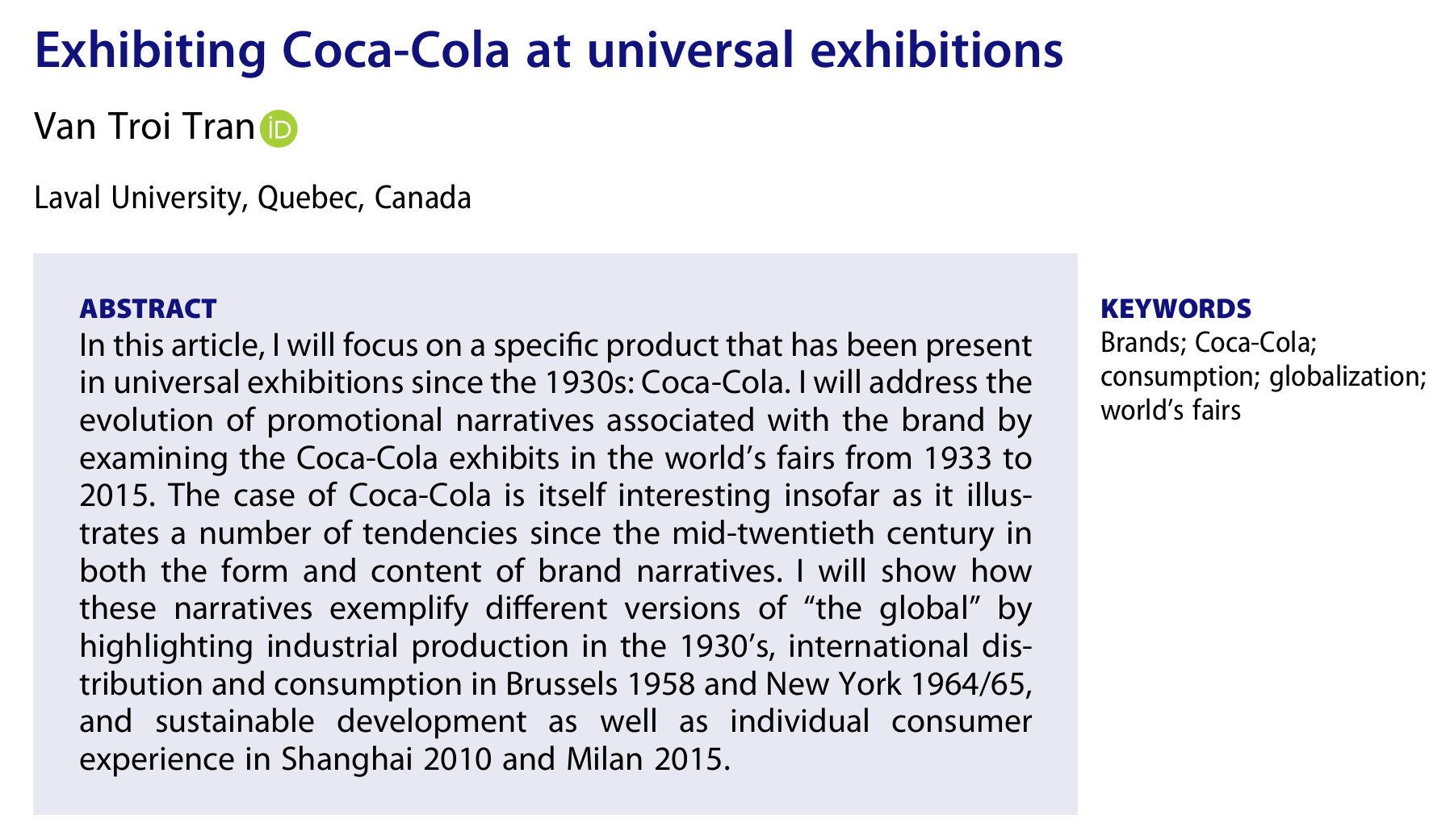

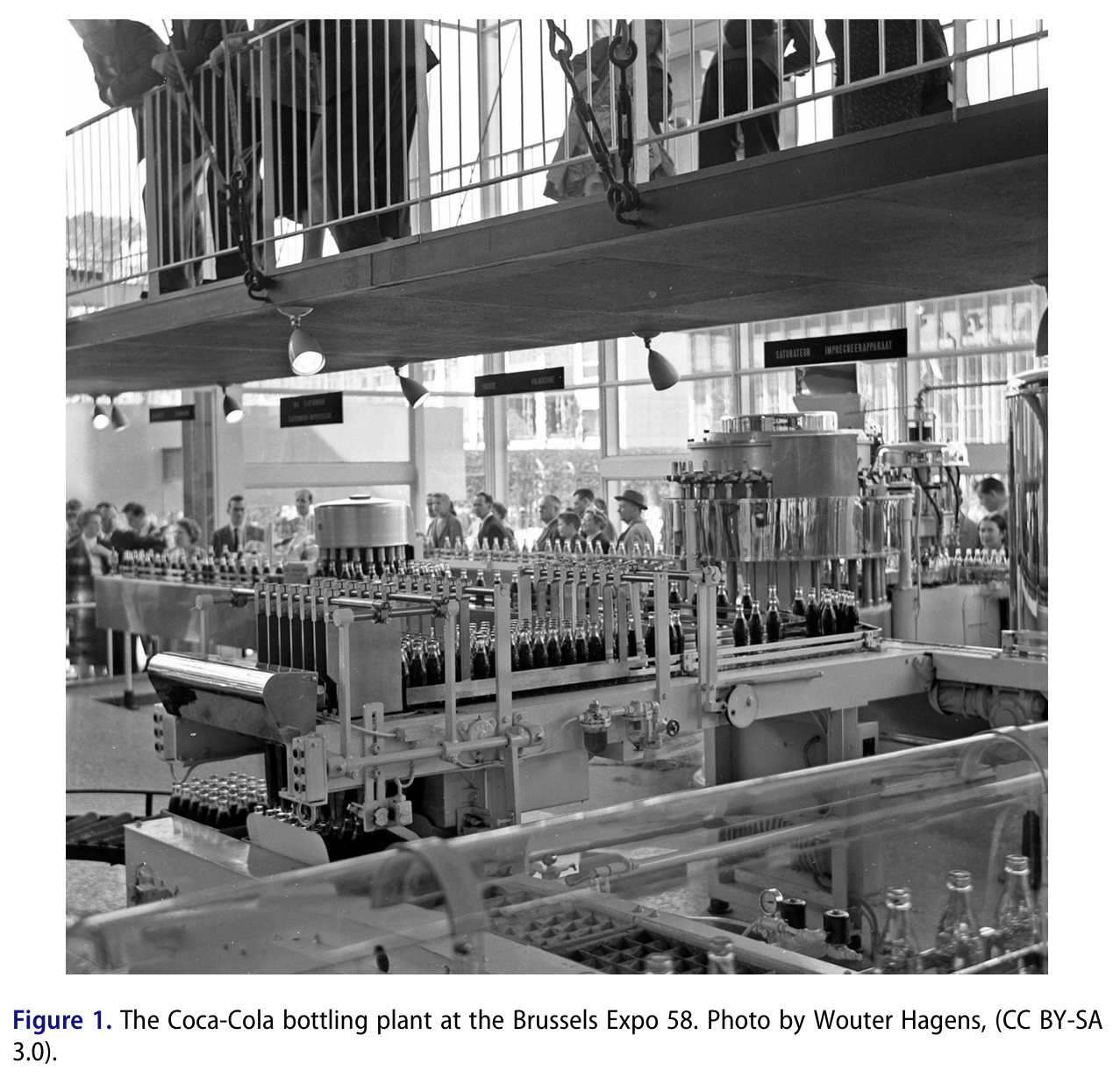

展览文本强调了"The pause that refreshes"(那一刻的清爽)这一1929年创造的经典口号,将可口可乐定位为工业社会辛勤工作者的"应得休憩"。科学话语也被用来合法化产品:"冰冷的可口可乐不仅仅是饮料,它是一种特殊饮料——结合了顶尖科学家所说的最能让你恢复正常状态的那些愉悦、健康的物质。" 纽约1939/40世博会延续了工业主题,展示了大型装瓶机,并放映纪录片《Refreshment Through the Years》。影片追溯美国碳酸饮料历史,从殖民时期天然碳酸泉的发现讲起,强调"美国天才与美国劳动"的结合创造了"典型的美国"产品。影片中工厂烟囱浓烟滚滚的画面在当时具有正面意义。叙事严格限于美国本土,唯一提到国外的场景是"遥远土地"的甘蔗收割,暗示工业在"文明化"非西方世界中的角色。 核心发现:1930年代,可口可乐品牌叙事聚焦于工业效率、技术进步与美国民族自豪感,展览本质上是教育性的,旨在让公众相信技术进步的益处。 第二阶段:1950-1960年代——国际分销与消费的全球化 布鲁塞尔1958年世博会标志着世博会主题的转向,从技术本位转向"人本主义"(Progress and Humankind)。可口可乐首次拥有独立展馆,由世博会首席建筑师Marcel van Goethem设计,采用国际式风格的玻璃钢结构,象征"现代性与饮料的清新"。 展馆仍包含运行中的装瓶厂,但叙事更加国际化。可口可乐出口公司5500名员工中仅60人是美国公民,公司自豪地强调其"非美国性"。展馆被安置在比利时工业区而非美国展区,展出照片墙展示产品在世界各地的存在,强调品牌在连接世界文化中的角色。 纽约1964/65世博会的"清爽世界"(World of Refreshment)展馆将这一趋势推向高潮。46,000平方英尺的展馆包括120英尺高的钟楼,播放《美丽的美国》(America the Beautiful)。最引人注目的是15分钟的异国目的地之旅:

香港的彩色街道与香港湾景观 泰姬陵花园与喷泉 德国Garmish-Partenkirchen的滑雪木屋与巴伐利亚阿尔卑斯山景 柬埔寨吴哥窟的热带雨林与猴子叫声 从游船上观看的巴西科帕卡巴纳海滩

设计师Barry Howard为每个场景添加了香氛(如巴伐利亚木屋的松树香)并调节气候,增强现实感。这一设计将可口可乐瓶子本身变成"中心角色",象征公司在全球旅游业开放世界中的存在。 核心发现:1950-1960年代,品牌叙事从工业效率转向地理扩张与国际大众旅游。展览从教育性转向体验性,访客不再只是观看技术成就,而是沉浸在多感官模拟环境中。可口可乐瓶子成为品牌全球存在的符号。 第三阶段:21世纪——可持续发展与个人体验 上海2010年世博会是历史上规模最大的世博会(7300万游客,192个参展国)。可口可乐展馆位于浦西D区企业馆区,主题为"快乐工厂"(Happiness Factory),与其口号"Enjoy"(尽情畅享)呼应。 展馆采用标准化参观流程(15-20分钟):

等候室:灰色工厂风格墙面、齿轮、波纹铁,展示可口可乐纪念品(经典瓶、旧明信片、包装展示),"快乐工厂"角色作为"本月员工"邀请访客"应聘" 主要影片:由Psyop公司制作的CGI动画《快乐工厂》,讲述自动售货机内一瓶可口可乐的"神话生产过程",瓶子穿越山脉、峡谷、绿色牧场,传达每瓶饮料的独特性 纪念品分发:200毫升Coke Super Chill(植物基材料瓶身,冷却至-6℃,开盖时瞬间结冰)

展馆外墙以红色为底,装饰各种语言的可口可乐Logo。世界杯主题曲《Wavin' Flag》在馆内循环播放(原歌词关于索马里内战与贫困,可口可乐版本改为庆祝性主题:"在街头我们昂首/失去拘束/庆典围绕着我们/每个国家,在我们周围")。 米兰2015年世博会是首个以食品为主题的世博会("滋养地球,生命的能源"),环保意识空前强烈。可口可乐展馆953平方米,吸引40万游客。 展览核心是可口可乐经典弧形瓶(Contour Bottle)的百年纪念,强调"每个瓶子都有故事,成为其中的一部分"。入口屏幕显示瓶子的信息:"很高兴见到你。我是你的可口可乐瓶,我将是你旅程的伙伴。" 展览内容聚焦可持续发展倡议:

塑料瓶回收制成纱线(员工制服由回收瓶制成) 植物基PET瓶 20世纪时间线展示可口可乐在世界杯、奥运会等国际盛事中的参与 互动装置: - "Coca-Cola Freestyle"自助机:定制热量比例、咖啡因含量、水果口味 - Wii游戏"Just Dance"舞蹈地板:推广"享受"核心价值与积极生活方式的健康益处

核心发现:21世纪,品牌叙事从生产与分销转向消费及其外部效应。展览不再是单向传播,而是鼓励访客主动参与、创造个性化体验。可口可乐将品牌与可持续发展、个人幸福、健康生活方式等更广泛的社会文化政治议题关联。瓶子本身被拟人化,成为有生命力的叙事主体。 关键转变:从"refreshment"(清爽)概念的演变 作者特别指出"refreshment"这一核心概念的演变轨迹:

1930年代:"The pause that refreshes"——工业社会工作者的应得休憩 1960年代:"World of Refreshment"——国际旅游与地理扩张 1996年亚特兰大奥运会:扩展为"身体、思想和精神的refreshment"(身体=消费,思想=信息,精神=娱乐) 21世纪:全球广泛但同时高度个人化("既在那里,又在这里")

理论贡献与学术价值 1. 品牌作为"生态系统"(Ecology) 作者引用Celia Lury的观点,指出品牌既具体又抽象:必须通过纪念品、广告等物质化,但其形象和信息必须能跨越时空顺畅流通(Bruno Latour的"不变的可移动物"[immutable mobiles])。可口可乐自19世纪末就构建了一个"符号宇宙"(symbolic universe),通过日历、烟灰缸、温度计、小刀、吸墨纸、棒球卡等促销物品物质化品牌。 可口可乐在世博会上的参与不仅是传播形象、文本和价值观,更是构建建筑和多感官环境,打造"体验经济"。品牌被视为一个生态系统,既包括物质展品(装瓶机、纪念品),也包括沉浸式体验(影片、香氛、温度、音乐、互动游戏)。 2. "全球性"(The Global)的多重版本 作者质疑"全球"概念的单一性,揭示可口可乐在不同历史时期传播了不同版本的"全球性":

1930年代:工业生产与美国中心主义的全球性(全球原料,美国制造) 1950-1960年代:国际分销与消费的全球性(世界各地都能买到可口可乐) 21世纪:可持续发展与个人体验的全球性(全球问题的本地解决方案,全球品牌的个人化体验)

作者批判性地指出,21世纪世博会的"可持续发展"叙事充满矛盾。米兰世博会期间,3万人示威抗议,教皇方济各在电视上批评:"从某种意义上说,世博会本身就是这种丰裕悖论的一部分,它遵循着浪费文化,并没有为公平和可持续发展模式做出贡献。"可口可乐通过强调回收、植物基材料等举措,试图"重启"其全球形象,淡化经济与工业层面,转而强调消费者的创造性占有与个人体验。 3. 消费者从"受众"到"产品"的转变 作者引用Arvidsson、Lash等学者的观点,指出当代营销已从1950年代前的"强加特定需求"转向"开放消费实践的复杂性"。情感、语言、创造力被动员为"增值"(enrichment)来源。消费者不再被规训(disciplined),而是被鼓励创造性行动。 在21世纪可口可乐展馆中,访客可以自由漫步、触摸、游戏、品尝,体验各种免费活动(除门票外)。通过这样做,他们为品牌增值,更重要的是提供了关于消费者行为的海量数据——这可能比产品本身更有价值。作者尖锐地指出:"最终,公众成为了产品。"(In the end, the public has become the product.) 4. 去工业化与"新经济"的品牌实践 可口可乐自20世纪初就将制造与分销外包给装瓶公司,专注于无形资产管理(专利、商标、商业模式)。这一"供应侧灵活性"被认为是当代资本积累模式的先驱。作者引用McKenzie Wark的观点:"看似销售实物的跨国公司,如耐克,实际上是在做品牌生意",活动重心已转向信息物流管理。 可口可乐案例说明,自19世纪末起,制造与分销产品的工作就被外包,而管理产品外部性(externalities)与品牌市场差异化的活动变得至关重要(如1915年为反击仿冒者而注册弧形瓶专利)。品牌叙事的演变反映了西方资本主义经历去工业化后的形式演变。 对品牌营销的启示 1. 品牌叙事的历史情境性 可口可乐案例揭示,品牌叙事必须与时代精神和社会价值观同步演化。1930年代强调工业效率契合大萧条后对经济复苏的渴望;1960年代强调国际旅游呼应战后全球化与消费社会兴起;21世纪强调可持续发展与个人体验,回应环境危机与体验经济的崛起。 启示:品牌不能固守单一叙事模式,必须敏锐捕捉时代变化,调整品牌故事的主题、价值诉求和表现形式。但这种调整不是随意的,而是在保持品牌核心(如可口可乐的"refreshment")的同时,不断赋予其新的内涵。 2. 从产品特性到生活方式的叙事转向 可口可乐从未过度强调产品的味觉特性(实际上秘方保密),而是始终销售"生活方式、形象和世界观"。品牌价值的构建不依赖物质特性的客观描述,而依赖符号意义的持续生产。 启示:现代品牌营销的核心是意义生产而非产品功能。品牌应构建一个"符号宇宙",将产品嵌入更广泛的文化叙事、情感体验和身份认同中。Logo、口号、包装、广告、赞助活动等共同编织品牌的意义网络。 3. 全球化品牌的"在地化"(Glocalization)策略 可口可乐在米兰世博会上,总经理Kim Alexander声称:"我们在开展业务的每个地方都是本地运营。"这一策略在布鲁塞尔1958年(强调非美国性)和上海2010年(用多语言Logo装饰外墙,推出中国市场专属产品)就已显现。 启示:全球性品牌必须平衡全球一致性(标准化的Logo、口号、核心价值)与本地相关性(适应本地文化、消费习惯、社会议题)。"全球广泛但高度个人化"(globally extensive and intensely personal)是21世纪品牌的理想状态。 4. 体验设计的重要性 从1930年代的观看装瓶机,到1960年代的多感官模拟旅行,再到21世纪的互动游戏与定制饮料,可口可乐展览的体验层次不断深化。访客从被动观众变为主动参与者,从单一视觉刺激到视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉的全方位沉浸。 启示:在"体验经济"时代,品牌必须设计难忘的体验时刻,而非仅仅传递信息。体验应具有"强度"(intensity),通过独特性、互动性、情感共鸣来争夺消费者的注意力。物理空间(如展馆、旗舰店)成为品牌体验的关键触点。 5. 可持续发展作为品牌资产 尽管作者批判可口可乐的"绿色营销"可能存在"漂绿"(greenwashing)嫌疑,但无可否认,将可持续发展纳入品牌叙事已成为21世纪品牌的必修课。米兰展馆展示回收材料制作的员工制服、植物基瓶子,上海展馆使用植物基材料的Coke Super Chill瓶,都是将环保议题与品牌形象结合的尝试。 启示:现代消费者(尤其年轻一代)越来越关注品牌的社会责任与环境影响。品牌必须将可持续发展从外围公关活动提升到核心品牌叙事,并通过具体实践(而非仅仅口号)来证明其承诺。但必须避免空洞的道德说教,而应将环保与消费者利益(如更健康的产品、更优质的体验)有机结合。 6. 数据驱动的营销创新 作者提到,可口可乐将世博会作为"营销实验室",测试新产品(Cherry Coke、Coke Super Chill)和收集消费者行为数据。上海展馆的100万访客和米兰展馆的40万访客不仅是品牌受众,更是数据生产者。 启示:品牌营销应建立反馈机制,通过互动装置、社交媒体、会员系统等收集消费者数据,了解其偏好、行为模式和情感反应。数据不仅用于优化现有产品,更应指导品牌叙事的动态调整和新产品开发。但同时必须尊重消费者隐私,建立数据伦理规范。 对活动营销的启示 1. 大型活动作为品牌叙事的剧场 世博会、奥运会、世界杯等"大型事件"(mega-events)为品牌提供了独特的叙事剧场。可口可乐自1928年阿姆斯特丹奥运会起就与奥运会建立合作关系,2010年同时赞助上海世博会和南非世界杯。 启示:品牌应战略性选择与其价值观契合的大型活动进行赞助与参与。活动不仅提供曝光度,更重要的是提供讲故事的语境。可口可乐通过世博会讲述技术进步、国际团结、可持续发展的故事;通过奥运会讲述运动精神、青春活力的故事。活动营销的核心是找到品牌叙事与活动主题的共鸣点。 2. 独立展馆的品牌沉浸体验 从1958年布鲁塞尔开始,可口可乐拥有独立展馆,而非仅在赞助商区设置展台。独立展馆提供完整的叙事空间,访客体验更加连贯深入。 启示:在大型活动中,品牌应争取独立的、定制化的展示空间,而非千篇一律的标准展台。空间设计应体现品牌个性,创造独特的"品牌领地"(brand territory)。如可口可乐的玻璃钢"现代性"建筑(布鲁塞尔1958)、工厂风格的"快乐工厂"(上海2010)、环保主题的绿色展馆(米兰2015),建筑本身就是品牌信息的载体。 3. 多层次的参与机制 可口可乐展馆设计了不同层次的参与:

被动观看:影片、时间线展示、墙面照片 浅层互动:免费样品发放、拍照留念 深度互动:定制饮料、舞蹈游戏、"应聘"快乐工厂员工

启示:活动营销应设计多层次参与机制,满足不同参与意愿和时间投入的访客。"浅度参与"降低门槛吸引大量人群;"深度参与"增强情感连接和记忆度。关键是让访客感到自己的参与是独特且有意义的,而不是被动接受信息。 4. 纪念品的符号价值 从1893年芝加哥世博会的锡制代币、黄铜钱夹,到2010年上海的植物基瓶装Coke Super Chill,纪念品始终是可口可乐活动营销的重要组成部分。这些物品不仅是商品,更是品牌体验的物质化延续,将短暂的活动体验转化为长期的品牌记忆。 启示:活动营销应精心设计专属纪念品,而非使用通用促销品。纪念品应: 1)具有独特性(仅在该活动可获得); 2)体现活动主题(如世博会专属设计的瓶子); 3)具有使用价值或收藏价值; 4)便于社交媒体传播(如设计精美、寓意深刻的物品更易被分享)。纪念品是活动营销的"余音绕梁"。 5. 音乐、影像的情感动员 可口可乐善用音乐(如2010年的《Wavin' Flag》改编版、1964/65的钟楼演奏《美丽的美国》)和影像(如《Refreshment Through the Years》、《快乐工厂》CGI动画)来营造情感氛围。 启示:活动营销应充分利用音乐、影像等多媒体元素进行情感动员。选择或创作与品牌价值观契合、能引起目标受众情感共鸣的内容。如《Wavin' Flag》的"庆典、团结、每个国家"主题与世博会和世界杯的精神完美契合。影像叙事应简洁有力(15-20分钟为宜),视觉效果震撼,情感基调积极向上。 6. 从单一活动到活动矩阵 可口可乐不是孤立地参与单个活动,而是构建活动赞助矩阵:奥运会、世界杯、世博会、地区性文化活动等形成网络,互相强化品牌形象。如2010年同时赞助上海世博会和南非世界杯,用同一首歌曲、类似的"团结世界"主题贯穿,形成协同效应。 启示:品牌应建立活动营销组合策略,而非零散地参与活动。不同级别、不同类型的活动应有清晰的角色定位:旗舰活动(如世博会)用于展示品牌深度和创新;大众活动(如音乐节)用于扩大覆盖面;社区活动用于建立本地连接。各活动之间应有主题一致性和策略协同。 7. 活动后的长尾效应管理 可口可乐1964/65纽约世博会的钟楼后来捐赠给Stone Mountain Park,延续了活动影响。世博会后的可口可乐瓶子成为收藏品在eBay等平台销售,持续传播品牌故事。 启示:活动营销不应止于活动结束,应设计长尾效应机制: 1)活动内容的数字化存档与传播(如影片上传YouTube); 2)活动装置的再利用或捐赠,赋予品牌公益形象; 3)限量纪念品的二级市场流通,维持话题热度; 4)活动数据的深度分析,指导后续营销。活动是"起点"而非"终点"。 总结 Van Troi Tran教授的这篇研究通过可口可乐在世博会上长达80余年的展览实践,深刻揭示了全球化品牌叙事的演变逻辑:从颂扬工业生产与美国中心主义,到推广国际分销与大众旅游,再到强调可持续发展与个人体验。这一演变不仅反映了可口可乐的营销策略调整,更折射出西方资本主义从工业经济到知识经济、从产品导向到体验导向的深刻转型。 对品牌营销而言,可口可乐案例提供了品牌叙事情境化、意义生产、全球-本土平衡、体验设计、可持续发展整合、数据驱动创新等核心启示。对活动营销而言,本文揭示了活动作为叙事剧场、独立空间的沉浸体验、多层次参与机制、纪念品符号价值、多媒体情感动员、活动矩阵协同、长尾效应管理等关键策略。 最值得深思的是作者的批判性洞察:在"体验经济"的表象下,消费者通过"自由"参与实际上成为了品牌价值和数据的生产者,而非单纯的接受者。品牌通过精心设计的体验装置,将消费者的情感、创造力、行为数据纳入资本增值的循环。这提醒我们,在欣赏品牌营销与活动营销的创新手法时,也应保持批判性思考:品牌叙事背后的权力关系、商业逻辑与社会影响。唯有如此,才能在实践中既发挥营销的积极作用,又避免沦为资本无节制扩张的工具。

本网站标明原创的文章,版权归本站所有,欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处

31整合直播

31整合直播 观众管理

观众管理 找目的地

找目的地 找场馆

找场馆 找酒店

找酒店 找会场

找会场 找政策

找政策 找特色礼品

找特色礼品 会在大虹桥

会在大虹桥 会在西安空港新城

会在西安空港新城 会在南湖

会在南湖 系统集成服务

系统集成服务 重保服务

重保服务 政府数字会展解决方案

政府数字会展解决方案 展览会解决方案

展览会解决方案 学术会解决方案

学术会解决方案 国际大会解决方案

国际大会解决方案