从AI生成的虚拟人类到数字防腐技术——科技为无限自我表达铺平道路

在当今数字技术高度发达的世界中,美的概念究竟是走向无限美好的未来,还是滑向反乌托邦的深渊?美的面貌和人类身份认知的变迁,正在伦敦萨默塞特宫的最新展览"虚拟美容"中得到深度探讨。

这场汇聚了20多位国际艺术家的展览,审视了科技对美学景观演进的贡献——从早期的拍照手机模型到生成式AI的创意影响。展期为7月23日至9月28日,向观众揭示美不仅仅是表面功夫。

身份认知的数字化光谱

"当我们谈论'美'时,我们实际上在谈论身份认知;而当我们谈论身份认知时,它是一个光谱——可以呈现任何形态,"展览联合策展人邦尼·金尼(Bunny Kinney)解释道。她指出,人类身份认知的连续性正是这场展览在数字时代要探索的核心。金尼补充说,虽然美是"非常个人化和人类学的",但它同样具有"想象性和投机性"。科技使人们能够进一步扩展自我表达的方式并分享这些表达。

三个展厅:从自拍文化到数字永生

第一展厅:数字自我呈现的演进

虚拟美容展览首先探索了现代社会对自我形象的痴迷,这种痴迷由数字创新驱动,包括社交媒体和如今无处不在的自拍文化。第一个展厅描绘了过去几十年数字自我呈现的发展轨迹。

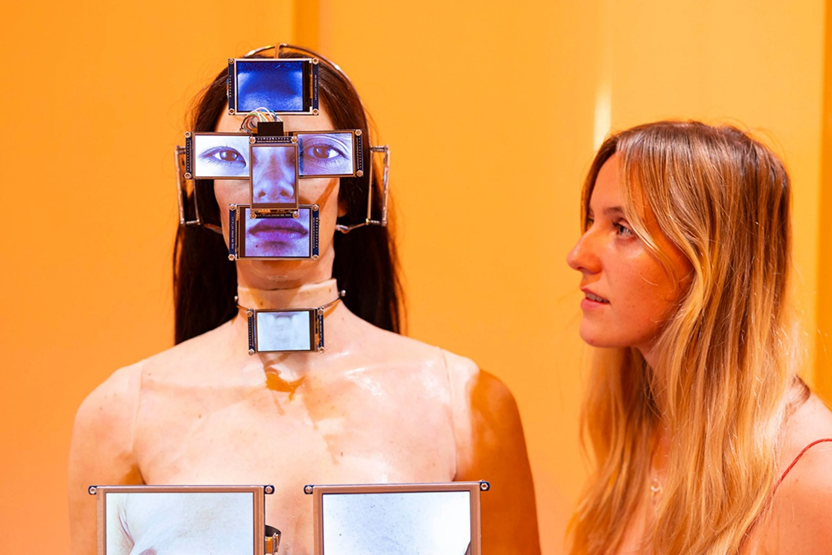

展品包括法国行为艺术家奥兰(Orlan)在1993年社交媒体诞生前的表演作品《全在场》(Omniprésence),她通过直播捕捉自己的面部美容手术过程,以此挑战美的理想标准;三星2003年推出的配备前置摄像头的手机——为自拍文化铺平了道路;以及菲利普·库斯蒂奇(Filip Custic)2022年的作品《像素》(Pi(x)el),这是一个超现实主义雕塑,配有25个数字触摸屏面板,显示不同身体部位的旋转系列。

第二展厅:突破美的界限

第二个展厅展示了艺术家们如何利用数字滤镜、AI、生物识别技术等工具突破美的界限,拓宽数字时代身份认知、性别、种族和人体形态的可能性。

作品包括艺术家李炯九(Hyungkoo Lee)2010年的作品《用WH5改变面部特征》(Altering Facial Features with WH5)和本·卡伦·威廉姆斯(Ben Cullen Williams)的三频道电影《前世》(Past Lives)。后者与伊萨玛雅·弗伦奇(Isamaya Ffrench)合作创作,展示了通过生成对抗网络(GANs)进行数字美容改造的人物肖像,呈现出扭曲变形的面孔效果。

第三展厅:数字永生的未来愿景

第三个展厅提供了未来主义的展望,艺术家们创造数字化身、3D扫描身体,并探索我们的身体在死后可能呈现的样貌。弗雷德里克·海曼(Frederik Heyman)2018年制作的《虚拟防腐》(Virtual Embalming)电影受到波多黎各葬礼防腐仪式的启发。海曼与数字艺术家合作创造虚拟守灵,在来世数字化保存身体。

"我们可以创造一种遗产,让它超越我们凡人的身体而延续下去,"金尼表示。

真实与虚拟的边界消融

这场既具挑战性又富启发性的展览展示了数字技术增强身份认知的可能性。邦尼·金尼告诉VML Intelligence:"我们正朝着一种奇点前进,在这种状态下,无论我们是谁、无论我们如何表达自己——无论是在线上还是虚拟领域——都与我们在线下的身份一样真实,或者说,实际上是同一个人。"金尼相信,通过科技"我们可以创造一种遗产,让它超越我们凡人的身体而延续下去。"

(弗雷德里克·海曼,《虚拟防腐,米歇尔·拉米》(2018),艺术家提供)

专家观点:数字永生的市场前景

科技已经彻底改变了我们与自己和他人的关系,为探索扩展的自我意识提供了新工具。也许在未来,将会出现一个允许人们数字化捕捉其不朽自我的市场。金尼思考,人们是否可以"开始拥有更多主动权,预先规划一个能够延续的遗产,这个遗产可以比我们今天在社交媒体上留下的东西更具创造性和意义。"

虚拟美容展现象的深层意义

这场展览不仅展示了艺术作品,更揭示了一个重要趋势:在数字时代,美的定义正在发生根本性变化。从传统的生理美学标准,到通过科技手段实现的无限可能性,人类正在重新定义什么是真实、什么是美丽、什么是身份认知。

虚拟美容展所呈现的现象表明,未来的美将不再受限于生物学的约束,而是成为一个可以通过技术无限扩展和重新定义的概念。这种转变不仅影响着个人的自我认知,也将深刻改变整个社会对美、身份和人性的理解。

(原文:VML,作者:Emma Chiu,版权归VML)